Qualche parola sulla filosofia relativa alla scelta del modello,

sulle scelte adottate nella

sua costruzione e su alcuni passaggi importanti della costruzione

vera e propria,

Come sono arrivato a decidermi per il D 343

Fin da quando ho potuto ammirare, all'Hobby Model Expo di Novegro di due anni fa, le meravigliose opere concorrenti, ho sentito dentro di me un chiaro impulso a partecipare a questa bella manifestazione, un po' per misurarmi con quei valenti maestri anche se in una scala per me ancora sconosciuta ma, soprattutto, perche' ne ero rimasto assolutamente affascinato.

Gia’ allora, ricordo, che ho subito pensato a cosa mi sarebbe

piaciuto riprodurre sia per onorare degnamente la memoria di quel

grande modellista che e’ stato Giovanni Muzio, sia per far "breccia"

nei gusti, assolutamente sconosciuti anch'essi, di una giuria

di cui non sapevo assolutamente nulla. Intanto avevo capito che

quella giuria premiava le cose belle!

Fare una scelta del genere non e' propriamente facile, moltissime sono le possibilita', pero' molte di esse sono ovvie, solo d'effetto, non sono, insomma, un vero banco di prova per un modellista, come invece io ritengo che debba essere in un premio internazionale e speravo, in cuor mio, che anche i giudici fossero di questo avviso. Devo dire, pero', che pur avendoci partecipato a questa gara, non ho ancora capito cosa sarebbe accaduto se mi fossi presentato con un bel TAF o con un elettrotreno della serie 200 o 220, pur a posteriori, mi e' completamente sfuggito il vero metro di giudizio.

Tornando a noi, scartati a pie' pari i vari elettrotreni, sia vecchi che moderni, di cui avrei salvato solo "Arlecchino' e 'Settebello' per l'oggettiva difficolta' di riproduzione delle casse estreme, ho preso in esame una scelta piu' 'romantica' che valorizzasse soprattutto il nostro passato ferroviario.

Qui mi sono trovato in mezzo ad un mare di belle possibilita'; c'era il vapore, le prime loco diesel e le classiche loco elettriche dell'epoca III e IV di cui fanno parte anche i due locomotori che sono arrivati subito prima e subito dopo il mio D 343, senza contare poi le 'Varesine' che in un sol colpo potevano degnamente rappresentare tutto l'intelligente passato ferroviario di larghe aree italiane con una costruzione abbastanza complicata e di ottimo effetto.

Dopo tante valutazioni, i modelli che ritenevo candidati, cioe' i piu' significativi da riprodurre, erano rimasti pochi; qualche locomotore elettrico (626, 428 Ia serie, 632/633/652), qualche vaporiera di prestigio (ero molto vicino a decidermi per la 685, ma ho pensato che essendo la mia prima volta in N era meglio non complicarsi troppo la vita) e un solo diesel: il D 343 che ha la storia dalla sua e che e' di una simpatia unica, almeno per me. Considerando pero' che io finora non ho mai visto plastici in N dotati di linea aerea, chiaramente per la sua oggettiva difficolta' di istallazione, ferme restando le preoccupazioni circa il vapore, la mia sceta definitiva e' caduta sulla simpatica quanto difficile loco diesel D 343, che e' molto importante anche storicamente come accennavo pocanzi, poiche' e' stata la vera 'mamma' del parco diesel attuale, formato fondamentalmente dalle diesel-elettriche D 345 e D 445 che da essa derivano direttamente.

Al suo seguito, pensavo di fare una o due carrozze 'centoporte' che, dal canto loro, rappresentano la parte storica, direi eroica, delle nostre ferrovie. Una mini composizione, insomma, peraltro realistica, che avrebbe rievocato passati diversi di eguale ed assoluta modestia, mezzi adatti al lavoro di tutti i giorni, come la grande maggioranza dei nostri amati rotabili FS e per questo presenti in ogni dove del territorio nazionale.

La scelta della D 343, oltre che per ragioni affettive, e' stata determinata anche da solide ragioni tecnico-modellistiche, ritenendola un soggetto discretamente difficile da riprodurre, eppoi e' un inedito assoluto, visto che nessuno l'ha mai realizzata, nemmeno nelle altre scale piu' grandi e piu' diffuse; costruirla per la prima volta in 'N' mi pareva che fosse un modo per affermare una volta di piu' la validita' e le possibilita' incredibili di questa microscala oltreche' darle l'onore di essere arrivata prima dell'H0 ad uno dei modelli piu' "sentiti" dagli appassionati. Ho visto che anche una rivista si e' accorta che esiste il D 343 e, contemporaneamente alla gara, ha pubblicato uno "speciale" dedicato a questa macchina ed in cuor mio pensavo, anzi speravo, che questo fatto fosse di buon auspicio; purtroppo non e' stato cosi'!

Le scelte costruttive di base

Bene, dopo preamboli piu' o meno utili, passiamo a parlare di modellismo vero e non chiacchierato. Qui di seguito comincio quindi l'esame del "mio" 343 e di come ho affrontato la sua costruzione, fasi che naturalmente sono simili all'inizio di ogni costruzione e che sono indispensabili per organizzare al meglio ogni costruzione. Perdere un po' di tempo in piu' a pensare, normalmente agevola di molto il lavoro successivo.

Essendo i musetti la parte di piu' difficile realizzazione di questa loco, ho cominciato proprio da essi la costruzione, valutando poi se era logico proseguire nel progetto oppure gettare la spugna.

Quando ci si accinge a cominciare una costruzione del genere,

indipendentemente dalla scala, e' opportuno soffermarsi un po'

a valutare ogni forma ed ogni "volume" componente il modello stesso,

al fine di identificare quali siano le forme semplici costitutive,

suddividendole poi per tipo di costruzione secondo le caratteristiche

peculiari che ogni sistema offre, in modo da ottenere un insieme

omogeneo, anche se costituito da elementi tipologicamente diversi,

pero' utilizzati secondo le migliori qualita' che ognuno di essi

puo' esprimere e secondo quanto meglio riescono ad aiutarci nella

riproduzione, facilitandoci i vari passaggi.

Nel caso specifico del D 343, ho idealmente "sezionato" il modello

nelle seguenti parti:

1) Musetti

2) Mantello

3) Telaio

4) Carrelli

5) Sottocassa

C'e' poi una ulteriore suddivisione di cui parlare, cioe' quella in cui sono idealmente divisi i musetti. Infatti, essendo questa interessante, quanto delicata, parte della loco da realizzarsi a mano, e' fondamentale suddividere la forma generale in parti separate, piu' semplici, di realizzazione piu' facile e poi assemblare le parti cosi' costruite in modo da ricostituire la forma definitiva. I musetti del D 343 li ho divisi in tre parti ideali, ognuna, se separata dalle altre, di facile realizzazione. Le tre parti sono:

1) Pareti verticali della cabina di guida

2) Tetto della cabina

3) Pancone e superfici inferiori di raccordo tra cabina e cassa

Partiamo con la costruzione

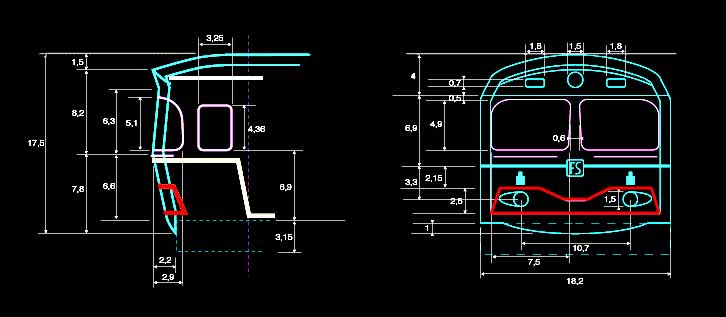

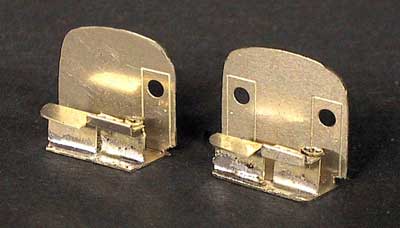

Cominciamo dai musetti. Dopo averne accuratamente disegnato i figurini, li ho stampati molto ingranditi e me li sono sempre tenuti a portata di vista durante l'esecuzione. Nella foto sottostante ecco l'insieme di due elementi che concorrono a formare il musetto da costruire, cioe' le pareti laterali della cabina insieme al tetto, mentre e' solamente tratteggiato il volume relativo al pancone con le superfici di raccordo alla cassa che sara' eseguito in fotoincisione.

Per eseguire i musetti ho optato per l'utilizzo di rame in lastra

di congruo spessore, circa 1 mm., che mi avrebbe facilitato un

po' il compito essendo un materiale relativamente morbido, lavorabile

e, nel contempo, saldabile a stagno; ecco qui di seguito le fasi

salienti della costruzione vera e propria, in cui, fase dopo fase,

cerchero’ di portare il lettore verso il risultato finale.

Dalla lastra di rame ho ritagliato la striscia che, opportunamente piegata e sagomata, ha darto origine al perimetro verticale del musetto stesso. Nella foto sottostante e' ripreso anche il punzone che ho usato per preformare, molto grossolanamente, il nascituro musetto. Naturalmente, una volta piegata la strisciolina di rame secondo le misure e la forma del musetto, ho continuato la lavorazione con la lima, anzi con varie lime di forme diverse, fino a fargli assumere i tratti caratteristici del muso vero. Forando poi il rame nelle zone in cui sarebbero dovuti esserci i finestrini sia frontali che laterali. Anche i vani dei finestrini sono stati ottenuti, dopo una foratura di massima, usando vari tipi di limette ad ago, piccole lime piatte, semitonde ed a coda di topo; veder questa cosina che piano piano prende forma e si avvicina all'aspetto del locomotore reale e' un'esperienza veramente appagante, che, anche se si ripete ogni volta che si affronta un lavoro di questo tipo, e' sempre molto soddisfacente e non crea mai assuefazione, anzi, secondo me e' una delle cose che da' un senso di fantastico al nostro hobby.

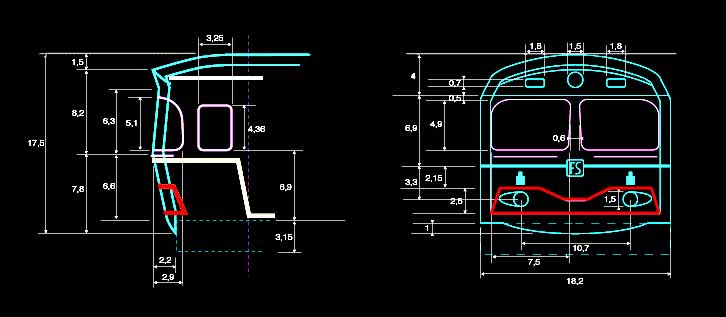

L'operazione successiva e' stata quella di sagomare e saldare in posizione corretta il tetto della cabina. Nelle foto che seguono e' molto chiara l'operazione teste' descritta. I disegnacci eseguiti sul musetto mi sono serviti da verifica generale degli ingombri e per entrare in sintonia con le minime dimensioni di cio' che stavo per fare per la prima volta, oltreche' per "umanizzare" un po' un nudo pezzo di rame. Curioso e del tutto casuale al momento della foto, l'abbinamento del musetto del nascente D343 in N vicino alla cassa dello stesso modello, pero' in scala H0, la differenza di dimensioni e' veramente enorme!

![]()

Piano piano il lavoro procedeva ed il musetto tendeva sempre piu' a somigliare a quello che era il suo prototipo. Una certa difficolta' in queste fasi l'ho riscontrata nel fare i fanali, con quella loro "goccia" di raccordo con la carrozzeria e per il cofezionamento e la posa della grondaietta che corre sopra i vetri frontali fino a dopo la porta da un lato e oltre il finestrino del posto di guida dall'altro; comunque alla fine tutto e' andato per il meglio ed il musetto, oramai finito, poteva essere separato dalla barra piu' lunga, molto utile in fase di lavorazione, ma ora inutile appendice.

Ecco quindi l'oggetto di tanto lavoro far bella mostra di se', poggiato su di un pancone di emergenza, fatto in quattro e quattrotto, visto che quello ufficiale era ancora in fase di fotoincisione e quindi indisponibile. Mi pareva che gia' cosi' andasse abbastanza bene, poi ci sono sempre tutti i ritocchi del caso, ma a questo punto mi ritenevo discretamente soddisfatto e desideroso di verificare lo sviluppo della cassa, che era tra i particolari fotoincisi, per sapere se il calcolo fatto al computer era corretto e compatibile con il musetto fatto, invece, a mano, sia pur nel rispetto delle misure in scala.

Ottenuto un musetto mi ero messo al lavoro per ottenerne un secondo, conscio anche del fatto che l'esperienza del primo mi avrebbe aiutato a fare ancora meglio, ma un rapidissimo calcolo del tempo occorrente in rapporto al tempo che il lavoro e la famiglia mi avrebbero lasciato libero, mi hanno fatto desistere dall'opera anche se gia' intrapresa, optando per una ripetizione di quello gia' in mie mani a mezzo fusione a cera persa. Le piccolissime dimensioni dell'originale e la cura nello scegliere il materiale con cui fondere, hanno minimizzato il ritiro inevitabile del metallo, non creando cosi' contrattempi in fase di assemblaggio dei musetti fusi con le altre parti ottenute per mezzo di incisione chimica e quindi assolutamente rispettose delle misure.

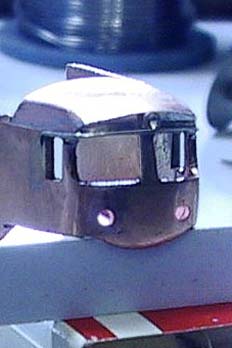

Nel frattempo avevo disegnato la cassa e tutto cio' che doveva essere realizzato per mezzo di lamierati, ne avevo prodotto delle pellicole presso una tipografia e stavo attendendo che la ditta che mi doveva fotoincidere la lastra, mi rispedisse il frutto di tanto arrovellarsi di cervello; anche il pancone, quello vero, che dovra' essere saldato al di sotto dei musetti sara' tra i lamierati presenti nella lastra, tra le mille cose che normalmente disegno, anche non necessariamente riferentesi al modello in questione. Io in ogni lastra che faccio inserisco vari stati di avanzamento di loco diverse e "prove tecniche di fattibilita'" come le definisco io, in modo tale che in ogni lastra fotoincisa metto una miriade di elementi di varie loco, non necessariamente ben divisi per appartenenza, ma spesso ben mescolati tra di loro, tanto che credo che difficilmente qualcun altro ci potrebbe capire qualcosa. Questa volta, nella lastra che inserisco qua sotto affinche' ne abbiate testimonianza, sono stato molto bravo e ci sono solo il D343 e la Bz 39000 ed un telaio di prova della Bz 36000. La cosa fantastica della scala N, a differenza della scala H0, e' che in una lastra ci stanno un milione di cose!

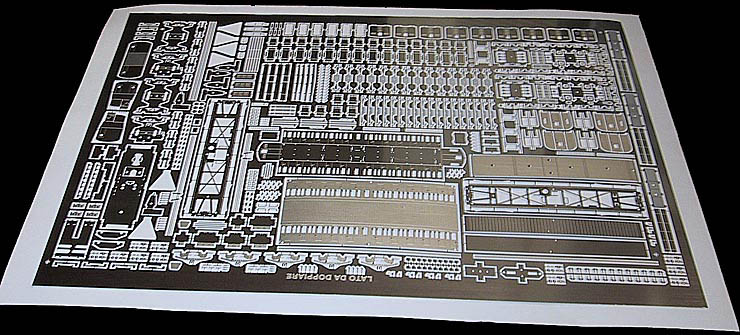

Non appena arrivata, isolati dalla lastra i vari pezzi con priorita' assoluta ed assemblati tra di loro, cominciavano a dar vita a quello che, nella mia testa era gia' da tempo un bellissimo D 343 in scala N. Ecco qui sotto il primo "assemblaggio" provvisorio del locomotore, eseguito semplicemente ponendo le varie parti una vicino all'altra, solo appoggiate, non incollate o con punti di saldatura, per tutte le verifiche di rito, volte al conseguimento di ogni informazione utile a correggere eventuali difetti o piccoli errori prima che sia troppo tardi, a lavoro avanzato. Ovviamente i musetti qui sono ancora grezzi e bisognosi di una buona rifinitura, operazione che faro' dopo la saldatura degli stessi alla cassa fotoincisa, assieme alla cura che normalmente si deve dedicare alla scomparsa di ogni traccia della saldatura stessa. Comunque, la cosa piu' importante, quella che mi faceva piu' paura, cioe' lo sviluppo della cassa, e' risultato pressoche' perfetto ed ho tirato un sospirone di sollievo! Non e' normale fare la cassa prima che siano finiti i musetti, e' stato necessario questa volta perche' non avevo tutto il tempo che mi sarebbe occorso, ma voi, mi raccomando, sempreche' possiate, prima fate i musetti, misurate bene a quanto ammonta lo sviluppo della cassa e solo dopo disegnate il mantello, e' molto meglio e molto piu' sicuro; io mi sono aggrappato un po' all'esperienza e mi sono salvato egualmente, ma, ripeto, questa non e' la strada corretta per agire in questi casi, basta un po' di sfortuna e ....

Una volta verificato che tutte le misure dei musetti e dei lamierati erano in sintonia sono passato alla saldatura delle varie parti tra di loro, ottenendo la cassa pressoche’ definitiva anche se bisognosa di una quantita' di attenzioni per arrivare al punto di essere verniciata.

Messo il cuore in pace per il mantello, il lavoro difficile non era ancora terminato, poiche' telaio, carrelli, trasmissione, prese di corrente, casse batterie, bombole d'aria e sabbiere non erano poca cosa, tantopiu' se pensiamo che quell'esiguo spazio e' cosi' stipato che non lascia spazi vuoti neanche al vero, figuriamoci in questa scala, dove gli spessori dei materiali sono obbligatoriamente piu' elevati che al reale e dove dobbiamo pensare anche ad una rotazione dei carrelli di gran lunga superiore che sulla macchina vera.

Per ovviare a questi handicap ho escogitato vari artifici pressoche' invisibili ed ho anche messo in atto la compenetrazione della materia, in barba alle leggi della fisica. Infatti, per fare un semplice esempio, per far coabitare le ruotone larghe (in proporzione) con bordini alti, tipici della 'N', con i molloni di estremita' dei carrelli, senza aumentare di lunghezza il carrello, (altrimenti, per mantenere la rotazione di 10° minima dei carrelli sarebbe stato necessario rinunciare a tutte le sabbiere), o ridurne il passo, cosa che non avrei fatto mai, ho scavato all'interno i molloni in modo tale che visti dall'esterno sembrassero intatti e massicci, mentre al loro interno trovavano posto le ruote.

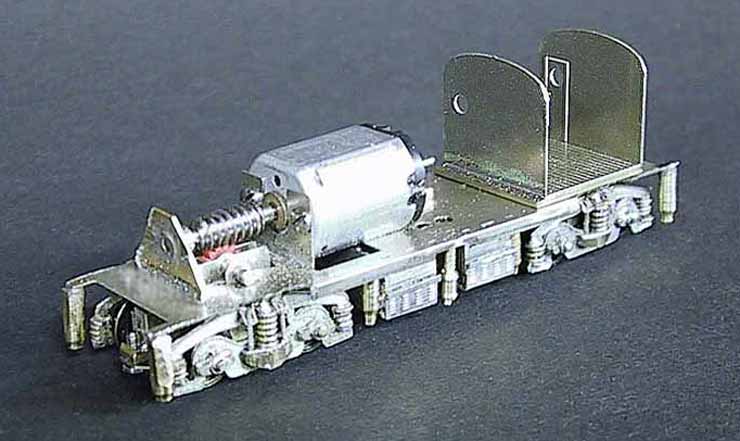

Un “gioiellino” reputo sia il carrello motore e, in misura minore,

anche quello portante (al vero ambedue motori, ma la voglia di

lasciare la serranda aperta al momento mi lasciava solo questa

opzione, in futuro studiero’ una trasmissione diversa).

Dopo qualche timido tentativo di realizzare il carrello motore

alla fresa, dato il tipo assolutamente economico del mio attrezzo

e della assoluta mancanza di frese adeguate alla misura delle

cose che intendevo costruire (bisogna tener conto che e’ la prima

volta in vita mia che affronto un progetto in scala N), mi sono

affidato alla mia utilissima inventiva nel risolvere i casi disperati

ed alla "santa" fotoincisione che, con la precisione possibile

oggi, permette veramente di fare di tutto!

Ecco qui sotto la foto del carrello finito e pronto per essere montato sulla macchina; io lo giudico una piccola''invenzione'; e' scorrevole e preciso ed e' costruito in modo tale che non puo' che funzionare bene, con i giusti laschi tra gli ingranaggi, calcolati al computer con precisione decimillesimale, altro che la mia fresa antidiluviana! Al riguardo degli ingranaggi, devo dire che mi sono reso la vita difficile con le mie stesse mani, poiche', volendo fare una cascata semplice e non doppia, questo per avere le due parti che lo compongono esattamente uguali tra di loro, per ottenere un rapporto di riduzione confacente, sono dovuto scendere fino al modulo 0,3. Anche questa cosa la facevo per la prima volta in vita mia e, mi si creda, non e' cosa facile per un modellista, pur discretamente attrezzato, maneggiare e far funzionare bene degli ingranaggini cosi' piccoli, e' gia' arduo prenderli in mano quando sono appoggiati sul tavolo!

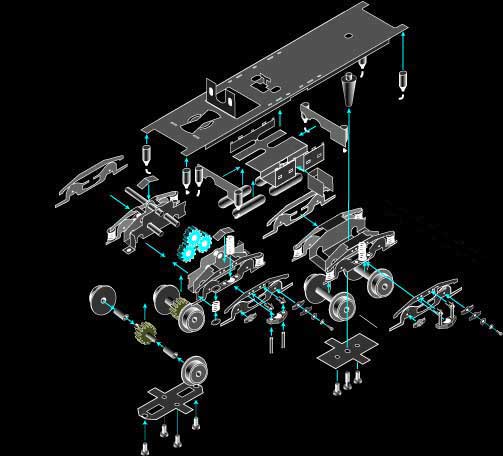

Penso che, a questo punto, sia indispensabile scendere in maggiori

particolari, perche’, se e’ vero che il mantello e’ ben visibile

e le foto denotano immediatamente la sua costruzione e la sua

struttura, per il telaio, i carrelli ed il sottocassa in genere,

questo non e’ altrettanto vero; inoltre questa parte della macchina,

anche se meno romantica e’ pur sempre la parte piu’ importante,

e, nella fattispecie, quella che ha dato i maggiori grattacapi

ed anche le maggiori soddisfazioni. A questo fine ho redatto una

semplice (!?!) assonometria che non vuole essere rigorosa, ma

solamente esplicativa di come e’ fatto il 343 e le (tante) parti

che lo compongono. Qui si nota meglio che il carrello motore,

per esempio, e’ costruito in due meta’ che poi, assemblate tra

di loro attorno agli ingranaggi con i loro perni, costituiscono

un insieme robusto e dal funzionamento liscio e silenzioso.

Non ho disegnato proprio tutti i componenti perche’ non ve n’era

ragione, rischiavo di complicare troppo il disegno e quindi di

rendere piu’ difficoltosa la sua interpretazione.

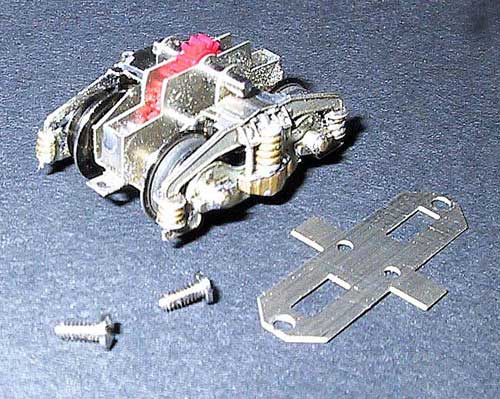

Per esempio tra le cose che non ho disegnato, ma che meritano due parole, ci sono le prese di corrente che sono realizzate con lamina di ottone crudo da 0,1 mm e saldate su minuscoli pezzettini di base ramata per circuiti stampati, da 0,5 mm di spessore, a loro volta incollati nella loro posizione con collante epossidico a due componenti. Da qui partono i cavetti che portano la tensione delle rotaie al motore. Un polo, il negativo secondo la convenzione NEM per la direzione avanti cun la testata definita 'A', e' a massa, cioe' tutta la carrozzeria, il telaio ed i carrelli si trovano a questo potenziale e solo la serie delle quattro ruote che portano il positivo, quelle a destra, secondo la convenzione citata, sono isolate da tutto il resto; questo fatto mi ha permesso di usare anelli di aderenza e, nel contempo, di evitare di eseguire le prese di corrente su queste due ruote, essendo l'asse stesso a provvedere a questa incombenza.

Pur potendone fare a meno, e regolarmi anche con questo come per

il carrello motore, ho dotato il carrello “portante” di prese

di corrente su tutti e due i lati, per la ragione che, avendo

lasciato che gli assi potessero scorrere verticalmente in ragione

di 0,3 mm, le lamelle, con la pressione che esercitano dalla sommita’

del cerchione verso il basso, aiutano a fare in modo che tutte

le ruote di questo carrello, essendo quasi “indipendenti” tra

di loro, seguano fedelmente la rotaia anche in presenza di asperita’

con indubbio miglioramento della captazione della corrente: un

semplice modo per avere un carrello quasi isostatico.

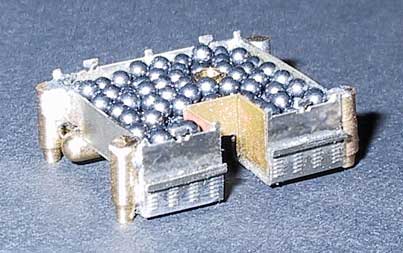

Tornando alla costruzione vera e propria, direi che il resto e’

stato puro e normale modellismo, estremo, se vogliamo, ma piu’

semplice, con un tasso di difficolta’ decisamente piu’ contenuto.

Cosi’ e’ stato infatti per le casse delle batterie e le bombole

dell’aria compressa, dove ho creato un raccordo tra i volumi di

questi accessori, a livello del bordo inferiore della fiancata

del locomotore, quindi pressoche’ invisibile se non a macchina

rovesciata, che mi ha consentito, riempiendolo con pallini di

piombo di misura piccola, di procurarmi ancora un piccolo spazio

utile per aumentare la massa del 343, tantopiu’ se pensiamo che,

essendo cosi’ basso questo piccolo ripostiglio, e’ decisamente

utile per mantenere basso anche il baricentro della macchina,

a tutto vantaggio della stabilita’ di marcia in curva e dove il

binario non e’ posato proprio bene.

Per le cabine di guida e' stato semplice crearne la miniatura con tre particolari fotoincisi saldati tra di loro. Un piccolo rimpianto e' quello di aver dimenticato di inserire nella lastra da fotoicidere le quattro piccolissime sedie girevoli per macchinista ed aiuto che erano gia' disegnate, ma sono rimaste su di un'altra tavola; rimediero' al piu' presto.

Qualche difficolta’, ma solo dovuta alle minime dimensioni dei

componenti, era prevedibie e e’ puntualmente spuntata nel mettere

insieme i ganci e gli accoppiatori pneumatici, che sono realizzati

in fotoincisione. Sia i ganci che gli accoppiatori sono costituiti

ognuno da due fotoincisioni, speculari tra di loro che, saldate

insieme dalla parte piana (tranciata ma non fotoincisa), presentano

i giusti rilievi da ambedue i lati. I mancorrenti dei frontali,

come le molle che molleggiano i respingenti, sono ricavati da

filo di acciaio armonico molto sottile ( ottenuto da comunissime

corde di chitarra o di altri strumenti, per ribadire una volta

in piu’ che il fermodellismo e’ musica!)

Mi sono reso conto che lavorare in “N” e’ veramente pazzesco,

soprattutto se si vogliono raggiungere quei livelli di dettaglio

ormai tipici nelle costruzioni in metallo dell’H0; sinceramente

penso che il valore di un modello fatto in scala 1:160, considerando

il molto tempo in piu’ che deve essere dedicato al suo studio

per la soluzione di mille piccoli e grandi problemi, unitamente

alla maggiore difficolta’ intrinseca della sua costruzione materiale,

debba valere almeno il doppio, o piu’, dell’equivalente modello

eseguito in scala H0, se non altro moralmente, comunque la soddisfazione,

ogni volta che si supera una difficolta’, e’ sicuramente doppia!.

A ben pensarci, una certa difficolta', in verita', l'ho incontrata nella foratura necessaria all'inserimento dei mancorrenti dei musetti. Purtroppo il rame al berillio e' molto duro gia' di per se', ma la lega con cui sono costruiti questi musetti in particolare deve essere una variante ancora piu' dura e tenace di tutte quelle che mi sono capitate sotto i ferri finora, tanto e' che, alla fine della battaglia non sono piu' tornate all'accampamento ben tre punte da 0,4 in acciaio 'hss' e due punte al vidia della stessa misura, veramente incredibile; e' la prima volta che mi succede una cosa del genere! normalmente mi vanto di conservare in uso gli attrezzi per tempi lunghissimi, questa volta non e' stato cosi'.

A macchina ultimata e' stata la volta della verniciatura, per eseguire la quale, vista la sua difficolta', mi ero disegnato al computer le maschere necessarie e le ho fatte tagliare da un film adesivo in materiale plastico, in uno di quei negozi che fanno le scritte adesive per auto e vetrine. Un incubo sono state alcune decals che non volevano andare esattamente dove volevo io e si attorcigliavano su se' stesse, ma alla fine anche loro si sono convinte e tutto e' risultato soddisfacente. Alla fine la cassa verniciata si presentava cosi':

Un’ultima foto la dedicherei a quelle parti della macchina che, andando posizionate al suo interno, oppure essendo talmente banali e scontate, diventano poi poco visibili od addirittura scompaiono fagocitate nell'interno della macchina, e' il caso della ventola di raffreddamento, a 7 pale come quella reale, o le cabine di guida poste dietro vetri non propriamente trasparenti a causa dell'uso di colle cianoacriliche per incollarli; lo sapevo che avrebbero opacizzato i miei poveri vetri, ma ormai eravamo all'ultima notte prima di consegnare l'oggetto alla giuria e non avevo scelta. Sempre per mere questioni di stramaledetto tempo non sono riuscito a montare, anche se sarebbero state sufficienti solo due o tre saldature, il piccolo circuitino elettronico, formato da qualche diodo e poche resistenze, che avrebbe permesso alle microlampade, gia' a bordo del modello, di accendersi, perdendo probabilmente qualche punto anche li'. Nella foto di gruppo, qui sottostante, si notano anche fischi e trombe che dovro' imparare a fare piu' piccoli ed il vano bagagli, con la laboriosa imitazione del pavimento in legno, piu' o meno riuscita.

Questo e' tutto, puo' darsi che abbia trascurato qualche passaggio che vi avrebbe fatto piacere conoscere piu' a fondo, ma e' da talmente tanto tempo che ci lovoro su questo D 343 che ormai mi viene fuori dagli occhi; abbiate pazienza, anche per stendere un velo pietoso sull'esito della gara, non parliamone piu'.